Troisième /// Edward HOPPER Nighthawks 1942///

Thématique 2 : INFLUENCE, EMPRUNT, RÉMINESCENCE… Quand l’art devient sa propre source d’inspiration

ou

Comment les arts s’influencent-ils mutuellement ?

INTRODUCTION GÉNÉRALE SUR LA THÉMATIQUE

L’histoire des arts envahit le champ de la pratique artistique moderne et contemporaine. Ce sont les grands maîtres du passé qui servent de modèles aux artistes. L’art se nourrit de l’art.

Le postmodernisme, initié dès les années 1970, met fin aux avants gardes de l’art moderne, pour laisser place à un art qui mixe ses influences, entre tradition, modernité et contemporanéité. Aujourd’hui, dans l’art contemporain, l’influence, la citation, l’emprunt, le détournement sont des pratiques habituelles. Les artistes se tournent vers des œuvres du passé et actuel. Les artistes créent un dialogue entre les arts pour définir leur propre démarche artistique. Certains artistes comme Cindy Sherman, Yasumasa Morimura, Jeff Wall, les artistes du Pop Art le revendiquent clairement dans leurs œuvres.

L’art comme matériau et comme sa propre source d’inspiration a toujours existé. Au XVIème, pour le Jugement dernier (1536-1541) de la Chapelle Sixtine, Michel-Ange s’est inspiré des corps du groupe sculptural Laocoon (datant du Ier siècle avant J.C.) est découvert à Rome, en 1506. Au XXème siècle, dans les débuts de l’art moderne, pour les Demoiselles d’Avignon (1907), Picasso s’inspire des masques africains et statues ibériques, qu’il découvre lors de l’exposition universelle à Paris. Loin d’être coupés du monde, les artistes sont sous influences directes ou indirectes, conscientes ou inconscientes, avouées ou inavouées, de l’art ancien ou contemporain.

L’artiste s’approprie l’art non pas pour copier mais créer une œuvre nouvelle. L’art devient support de création.

L’art devient matériau.

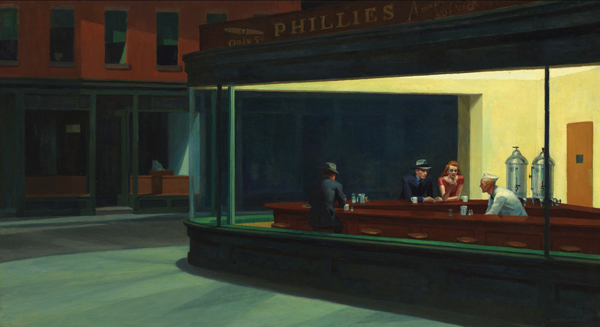

Edward HOPPER, Nighthawks, 1942. Huile sur toile. 84,1x152,4 cm. The Art Institute of Chicago, Chicago.

INTRODUCTION SOMMAIRE DE L’ŒUVRE

Nighthawks (« Oiseaux de nuit » ou « Rapaces de nuit ») d’Edward Hopper est devenu une icône visuelle, s’affichant sur les fonds d’écran d’ordinateurs et dont l’œuvre a fait l’objet de multiples détournements. La simplicité apparente de cette œuvre résulte d’une synthèse de multiples sources littéraires et visuelles et rend hommage à des grands maîtres. Hopper retranscrit l’atmosphère de ses romans favoris, ici, la nouvelle d’Ernest Heminghway, Les Tueurs, 1937. L’ambiance des films noirs, les gangsters, les héroïnes des productions hollywoodiennes s’invitent au Dinner nommé Phillies, où règne une atmosphère de perdition héritée du Café de nuit de Vincent Van Gogh. Le cinéma de Wim Wenders remet en mouvement la narration suspendue de la peinture d’Hopper. Nighthawks devient le passage obligé des célébrités américaines et s’impose comme le Hall of Fame (« Temple des célébrités ») de l’Amérique moderne.

I. LES SOURCES

A. Arts du langage : Heminghway

« Dehors il commençait à faire sombre. La lueur du réverbère s’alluma derrière la vitre. Deux hommes assis au comptoir consultèrent le menu. À l’autre bout du comptoir, Nick Adams les regardait. Il causait avec Georges quand ils étaient entrés. »

Ernest HEMINGHWAY, The Killers, 1937.

B. Arts de l’espace : Bow-window et Architecture Victorienne.

Photographie datant de 1931 de Walker EVANS, Maison victorienne, New Jersey.

Bow-window est un anglicisme du terme français oriel qui désigne une fenêtre arrondie et avancée, dont le niveau du sol est au niveau de la pièce. La pièce s’agrandit sur l’extérieur et permet une ouverture très lumineuse. Le bow-window est largement utilisé dans l’architecture victorienne américaine au XIXème siècle.

C. Arts du visuel : Rembrandt, Van Gogh, De Chirico.

Grâce à ses voyages en Europe, Hopper découvre les grands maîtres. Il est impressionné par les scènes de nuits et les clairs-obscurs de Rembrandt, hérité du Caravage.

REMBRANDT, Ronde de nuit, 1642.

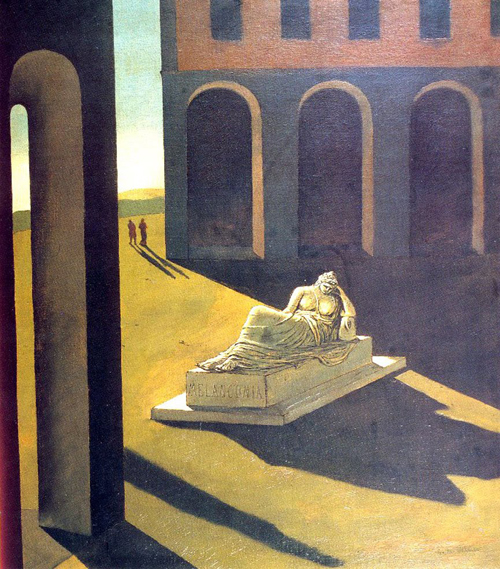

Hopper a du certainement voir les peintures aux espaces vides, à la lumière jaune et au contraste tranché entre l’ombre et la lumière des peintures silencieuses de l’italien Giorgio De Chirico.

Giorgio DE CHIRICO, La Mélancolie, 1922.

En 1942, l’exposition à New York, « Onze tableau de Vincent Van Gogh », marque Hopper dans la retranscription de l’ambiance d’un lieu de perdition des cafés de nuits. Pour son tableau, il s’inspire du contraste chromatique entre le rouge et le vert, accentué par la lumière jaune, de Van Gogh.

VAN GOGH, Le Café de nuit, 1888.

II. LES INFLUENCES

A. Arts du son et arts du langage: Thiéfaine, Compartiment C, Voiture 293, 2011 (Chanson française).

«Je retrouve en Hopper la nostalgie d’un pays inconnu... découvert à travers des romanciers ! Chez Hopper, on retrouve beaucoup de mélancolie que je partage. Ses paysages sont plein de soleil, mais d’un soleil triste, mélancolique comme je l’aime. Et puis, il y a cette solitude. La toile People in the sun : ce sont cinq personnages qui prennent le soleil. Ils sont seuls… ensemble. C’est la même chose pour les tableaux qui représentent des couples, où chacun est seul de son côté, comme le tableau Room in New-York. Pour Compartiment C, la femme est très seule aussi. Même les maisons d'Hopper synthétisent la solitude : elles sont souvent différentes mais toutes sont isolées, sans détail ni nature autour, rien qui traîne. Et c’est tout ce qui en fait la beauté. C’est une solitude que j’aime partager avec lui. Son univers contient beaucoup de silence. Et cette addition, au bout, procure une immense liberté. En regardant ses toiles, de profonds soupirs de soulagement nous viennent. »

Extrait d’une interview de Thiéfaine, à l’occasion de l’exposition d’Edward Hopper au Grand Palais, à Paris, en 2012.

Intégralité de l’interview : http://www.grandpalais.fr/fr/article/hubert-felix-thiefaine-inspire-par-hopper-0

B. Arts du spectacle vivant : Craig SCHWARTZ, Nighthawks, 2006 (Théâtre).

Le restaurant Phillies, à Manhattan est devenu un décor incontournable grâce au tableau de Hopper. Ici, les personnages prennent vie sur les planches du théâtre. Le metteur en scène Douglas Steinberg reconstitue le bar de forme triangulaire. Les quatre personnages du tableau sont présents, ainsi que le fort contraste chromatique et lumineux (noir et jaune). Pour la lisibilité de la pièce et pour des raisons acoustiques, la vitre du bow-window a disparu, matérialisée par un unique pilier, pour laisser place à un espace ouvert.

C. Arts du visuel : Batman, Second Life, Wim WENDERS.

Le décor du restaurant Phillies est repris maintes fois, comme dans des cases de la célèbre Bande dessinée américaine : Batman, mais aussi par les Simpson’s, et même le jeu virtuel : Second Life. Le bar de Hopper est vraiment le « Hall of Fame » des États-Unis, là où il faut être pour se montrer.

Frank MILLER, Dave MAZZUCCHIELLI, Batman : Year One, #404, Février 1987, New York, D.C. Comics.

Cet engouement pour ce décor repose certainement par l’atmosphère que crée Hopper à travers ce tableau : solitude, lassitude, attente, temps suspendu, dialogue silencieux, mystère… où toutes les conversations sont possibles, où l’imaginaire du spectateur peut créer son histoire, son interprétation. Chaque regard porté sur Nighthawks emporte le regardeur dans un espace imaginaire différent.

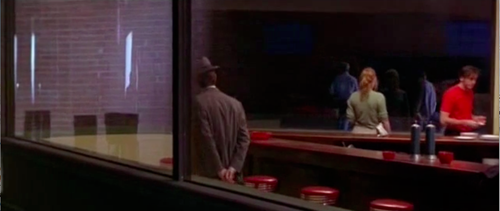

Le célèbre réalisateur Wim Wenders choisit de reconstituer le décor de Nighthawks pour son film End of violence, 1997. L’objectif n’est pas de faire une œuvre autour du tableau de Hopper, mais de se servir de la scénographie de la peinture pour deux scènes du film. L’influence directe permet au spectateur de s’identifier facilement en utilisant une icône visuelle, une image que tout le monde connaît. Ce procédé est rassurant pour le spectateur et permet aussi de rendre hommage à l’artiste de départ.

Le film montre une mise en abyme particulièrement réussie. Le film montre une scène qui est filmée pour un tournage, dont le décor et les personnages sont ceux du tableau de Hopper. Cette mise en abyme est double : celle du travail de réalisateur et celle de la citation de la peinture de Hopper. Wim Wenders montre le tournage d’un film, qui est montré en caméra objective, comme si c’était sa propre vision de réalisateur que le spectateur voit à l’écran.

Ci-dessus, photogrammes et ci-dessous extrait de Wim WENDERS, End of violence, 1997.

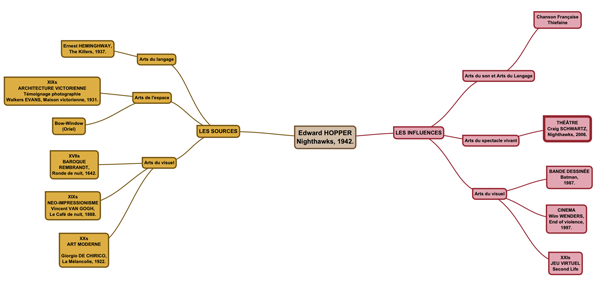

CARTE HEURISTIQUE RÉSUMANT LES SOURCES ET LES INFLUENCES

Un clic sur la carte pour l'agrandir.

Vous pouvez télécharger le cours ici, au format PDF.

Ce cours s'inspire en partie du contenu de l'application : Edward HOPPER, d'une fenêtre à l'autre, de la Réunion des Musées Nationaux, réalisée dans le cadre de l'exposition rétrospective de l'artiste qui a eut lieu au Grand Palais à Paris fin 2012. Application téléchargeable sur l'Apple store pour Ipad.